内科について

当クリニックでは、風邪の症状(せき、痰、喉の痛み、発熱)をはじめ、腹痛、下痢、吐き気・嘔吐といった消化器の症状から、不摂生な生活が原因で起きる生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症 など)、花粉症などのアレルギー症状、長期間に渡って続く、便秘症、頭痛、貧血といった慢性症状まで対応します。

当クリニックでは、風邪の症状(せき、痰、喉の痛み、発熱)をはじめ、腹痛、下痢、吐き気・嘔吐といった消化器の症状から、不摂生な生活が原因で起きる生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症 など)、花粉症などのアレルギー症状、長期間に渡って続く、便秘症、頭痛、貧血といった慢性症状まで対応します。

かかりつけ医として

当院は地域にお住まい・お勤めの皆様の「かかりつけ医」として、患者様から信頼される環境づくりに努め、常に患者様一人一人と向かい合い、じっくりとお話をお聞きした上で適切な診断・治療を行っております。院長はじめスタッフ一同が、患者様の小さな異変にも気付けるよう心掛け、地域医療の向上に貢献していけるよう努めております。お体の小さな異常や健康に関する不安など、気になる症状やお悩みをお持ちの場合もお気軽にご来院ください。

こんな症状はご相談ください

- 発熱

- 咳、鼻水、喉の痛み

- お腹の調子が悪い(腹痛、便秘・下痢など)

- お腹が張る

- 吐き気、嘔吐

- 胸やけ

- 食欲不振

- 胸痛、圧迫感

- 頭痛

- 立ちくらみ

- 動悸

- 息切れ

- むくみ

- 喉の渇き

- 尿の異常(出にくい、近い、血が混じるなど)

- 発疹

- 疲労感

- 急な体重の増減 など

風邪について

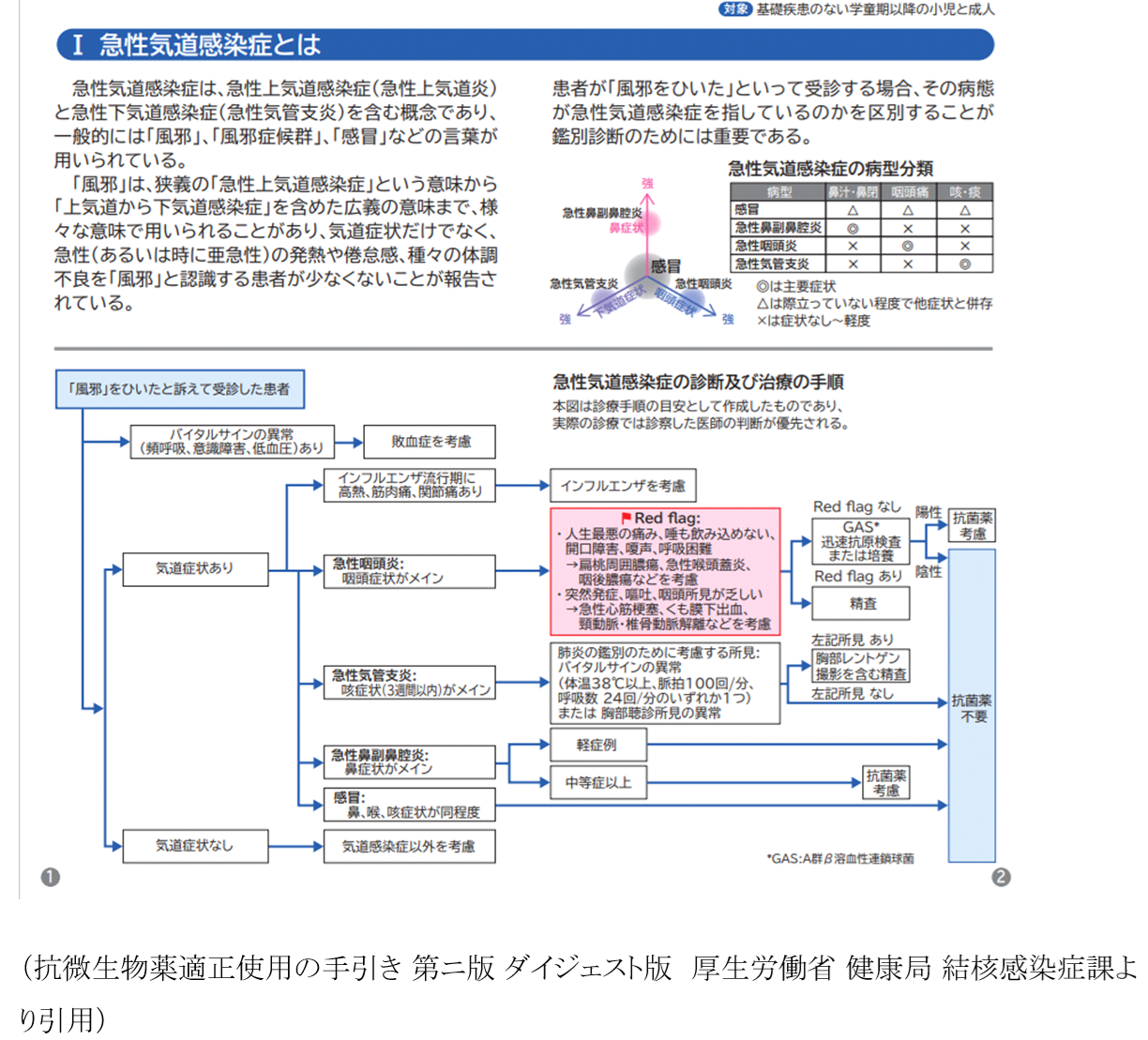

急性気道感染症

急性気道感染症は、急性上気道感染症(急性上気道炎)及び急性下気道感染症(急性気管支炎)を含む概念で、一般的には「風邪」、「風邪症候群」、「感冒」等の言葉が用いられています。急性気道感染症の原因微生物の約 9 割はライノウイルスやコロナウイルスといったウイルスであるされています。

急性気道感染症において、細菌が関与する症例はごく一部であり、急性咽頭炎における A 群 β 溶血性連鎖球菌(Group A β-hemolytic Streptococcus spp.: GAS)、急性気管支炎におけるマイコプラズマやクラミジアが代表的な原因微生物であると報告されています。しかし、慢性心疾患や慢性肺疾患がある高齢者が罹患した場合には、ウイルス性気道感染症であっても呼吸困難を伴うこともあり、稀に、入院が必要になることもあるされています。

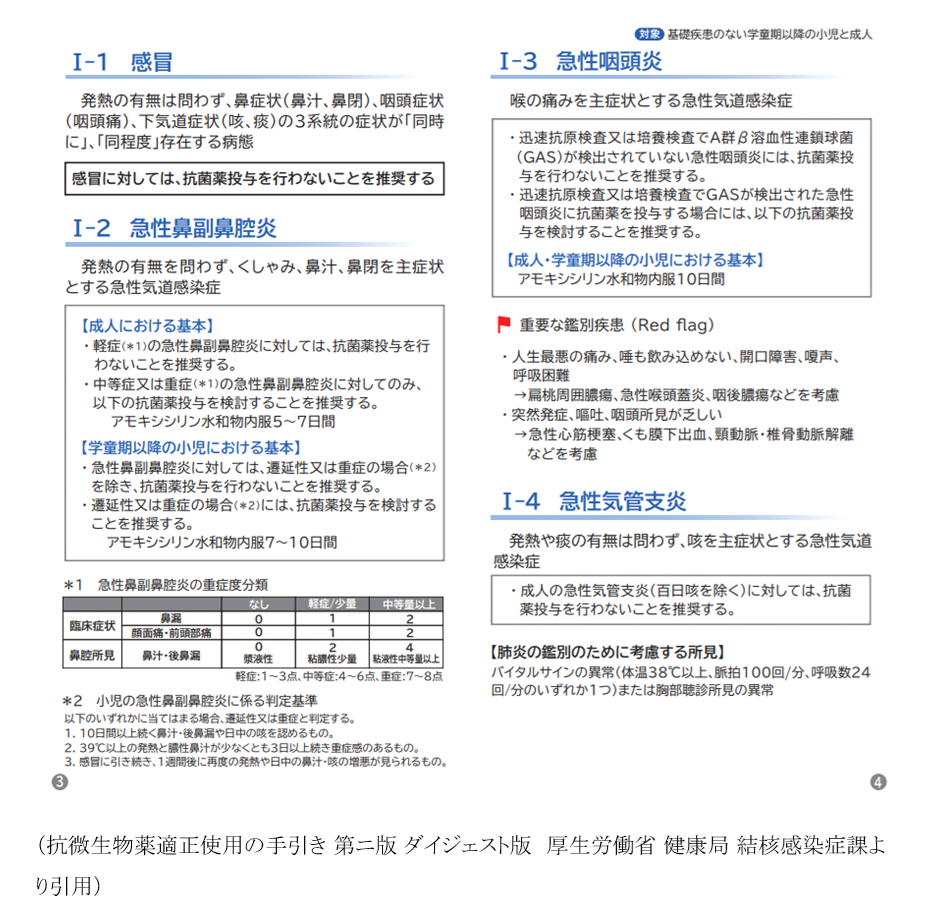

感冒

発熱の有無は問わず、鼻症状(鼻汁、鼻閉)、咽頭症状(咽頭痛)、下気道症状(咳、痰)の3 の症状が「同時に」、「同程度」存在する病態を有するウイルス性の急性気道感染症です。一般的には微熱や倦怠感、咽頭痛を生じ、続いて鼻汁や鼻閉、その後に咳や痰が出てくるようになり、数目後にピークとなり7~10日間で軽快していきますが、咳だけが3週間ほど続くこともあります。しかし、症状が進行性に悪化する場合や症状が増悪した場合には、二次的な細菌感染症が合併している場合もあります。なお、抗ウイルス薬の適応がありうるインフルエンザは、高熱、筋肉痛、関節痛などの強い全身症状がありますが、新型コロナウイルス感染症もインフルエンザと類似した症状を認める傾向にあります。

急性鼻副鼻腔炎

発熱の有無を問わず、くしゃみ、鼻汁、鼻閉を主症状とする病態を有する急性気道感染症です。副鼻腔炎はほとんどの場合、鼻腔内の炎症を伴っていること、また、鼻炎症状が先行することが多いとされています。急性ウイルス性上気道感染症のうち、急性細菌性鼻副鼻腔炎を合併する症例は2%未満です。一度、沈静化した症状が再度、悪化する場合には細菌感染症を疑う必要があるとされています。

急性咽頭炎

喉の痛みを主症状とする病態を有する急性気道感染症です。大部分の原因微生物はウイルスであり、抗菌薬の適応のある A 群 β 溶血性連鎖球菌(GAS)による症例は成人においては全体の10%程度と報告されています、その一方で、日本で行われた研究では、20~59歳の急性扁桃炎患者の約30%、小児の急性咽頭炎患者の約17%がGAS陽性であったとも報告されています。一般的にGASによる急性咽頭炎は、学童期の小児で頻度が高く、乳幼児では比較的稀であるとされています。急性咽頭炎の鑑別診断としては、EBウイルス(EBV)、サイトメガロウイルス(CMV)などの原因微生物とする伝染性単核症があります。鑑別点としては、伝染性単核症では耳介後部や後頸部リンパ節の腫脹や脾腫が比較的特異性の高い所見で、血液検査でリンパ球分画が35%以上あれば、伝染性単核症の可能性が高くなることが報告されています。

急性気管支炎

発熱や痰の有無を問わず、咳を主症状とする病態を有する急性気道感染症です。急性気管支炎hあ、咳は 2~3 週間続くことも少なくなくありません。原因微生物は、ウイルスが 90%以上を占め、残りの5~10%は百日咳菌、マイコプラズマ、クラミジア・ニューモニエであるとされています。なお、咳が2~3週間以上続く場合、日本では未だ罹患率の高い結核の可能性を考慮します。

(抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 厚生労働省健康・生活衛生局 感染症対策部 感染症対策課より引用)

抗生物質について

インフルエンザ

インフルエンザはインフルエンザウイルスによる急性呼吸器感染症のことで、38℃以上の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、寒気などの全身症状が現れます。

普通の風邪と同様に、喉の痛み、鼻水、咳などの症状も見られます。小さいお子様や高齢者、基礎疾患をもつ方では肺炎を併発するなど、重症化することがあります。

生活習慣病(慢性疾患)

高血圧について

高血圧は診察室で、収縮期血圧(最高血圧)が140 mmHg以上、あるいは拡張期血圧(最低血圧)が90 mmHg以上、家庭で測定する場合は135 mmHg/85 mmHg以上を高血圧の基準とされ、特に家庭で測定する血圧を基準にすることが推奨されています(高血圧治療ガイドライン2019)。

高血圧の状態が続くと、動脈硬化を引き起こし、脳梗塞、脳出血、心筋梗塞、狭心症、慢性腎臓病などの病気を引き起こすリスクを高めます。

高血圧症と診断された人のおよそ80~90%、原因がはっきりしない本態性高血圧症とされており、加齢、体質などの遺伝的な要因や、塩分の過剰摂取、肥満、過度の飲酒、運動不足、ストレス、喫煙といった生活習慣が関係しています。二次性高血圧症とは、原因のはっきりしている高血圧のことを指します。二次性高血圧症は日本人の高血圧の10~20%を占めています。発症には、ホルモン分泌異常、腎臓疾患、薬剤の副作用、睡眠時無呼吸症候群などが関わっています。

本態性高血圧の治療には生活習慣の改善と薬物療法の主に2つの方法があります。

生活習慣の改善について

- 塩分制限

- 栄養素と食事:カリウムはナトリウムを排出する働きを持つため、特に野菜、果物を摂りましょう。

- 適正体重の維持: BMI=体重(kg)÷身長(m)×身長(m)が25未満を目指しましょう。

- 運動:有酸素運動の降圧効果は各種研究で報告されています。定期的に無理ないように行いましょう。

- 節酒:飲酒は血圧上昇の原因のひとつです。エタノールで男性は20〜30mL/日(ビールは中ビン1本)以下、女性では10~20mL/日以下に制限しましょう。

- 禁煙

薬物療法について

降圧薬には血管を拡張させて相対的に体にまわる血液量を減らす薬と血液量そのものを減らす薬があります。前者にはカルシウム拮抗薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)、アンジオテンシン交換酵素阻害薬(ACE阻害薬)などがあり、後者には利尿薬があります。血圧が下がらない場合、薬を併用することがあります。

主な降圧薬

- 血管拡張薬:血管を拡張させて血圧を下げます。

- アンジオテンシン受容体拮抗薬・アンジオテンシン変換酵素阻害薬:血圧や循環血液量の調整に関与するホルモンの働きをコントロールして血圧を下げます。

- 神経遮断薬:心臓・血管への過剰な刺激を抑制することで血管の緊張を緩和させて血圧を下げます。

- 利尿剤:尿量を増加させ血液量を減らし、血圧を下げます。

薬じゃない高血圧治療について

新しい高血圧治療「スマート降圧療法(医師+治療アプリ)」とは? – 高血圧情報サイト Powered by CureApp

https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/tips/smart_therapy.html

- スマート降圧療法を受けられる方へ(スマート降圧療法ガイドブック)

240214_cureapp_kanja_pamphlet_h1h4_ol(hubspotusercontent-na1.net) - 高血圧治療補助アプリを処方された患者さんへ

処方された患者様向け情報サイト 高血圧治療補助アプリ

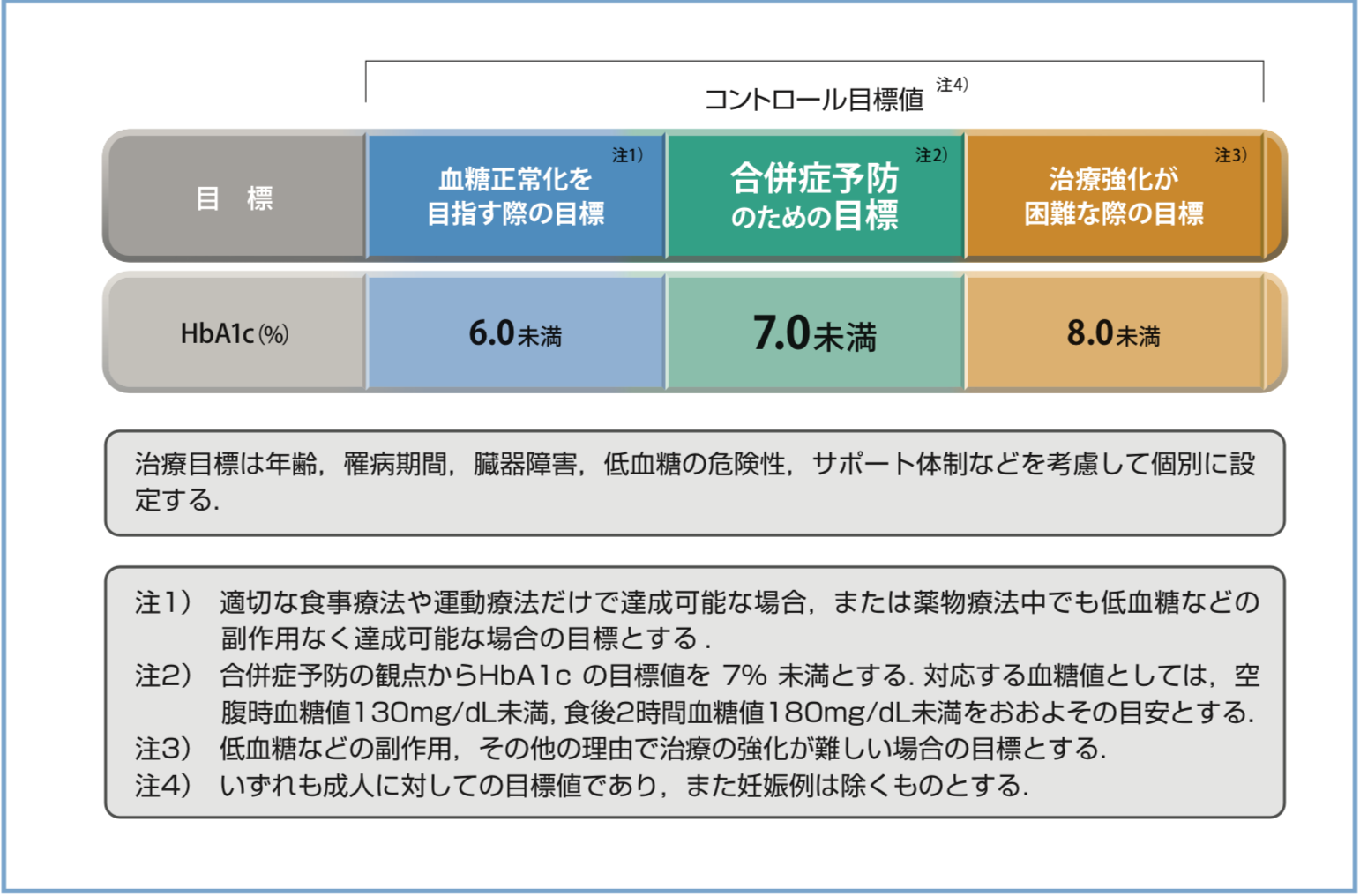

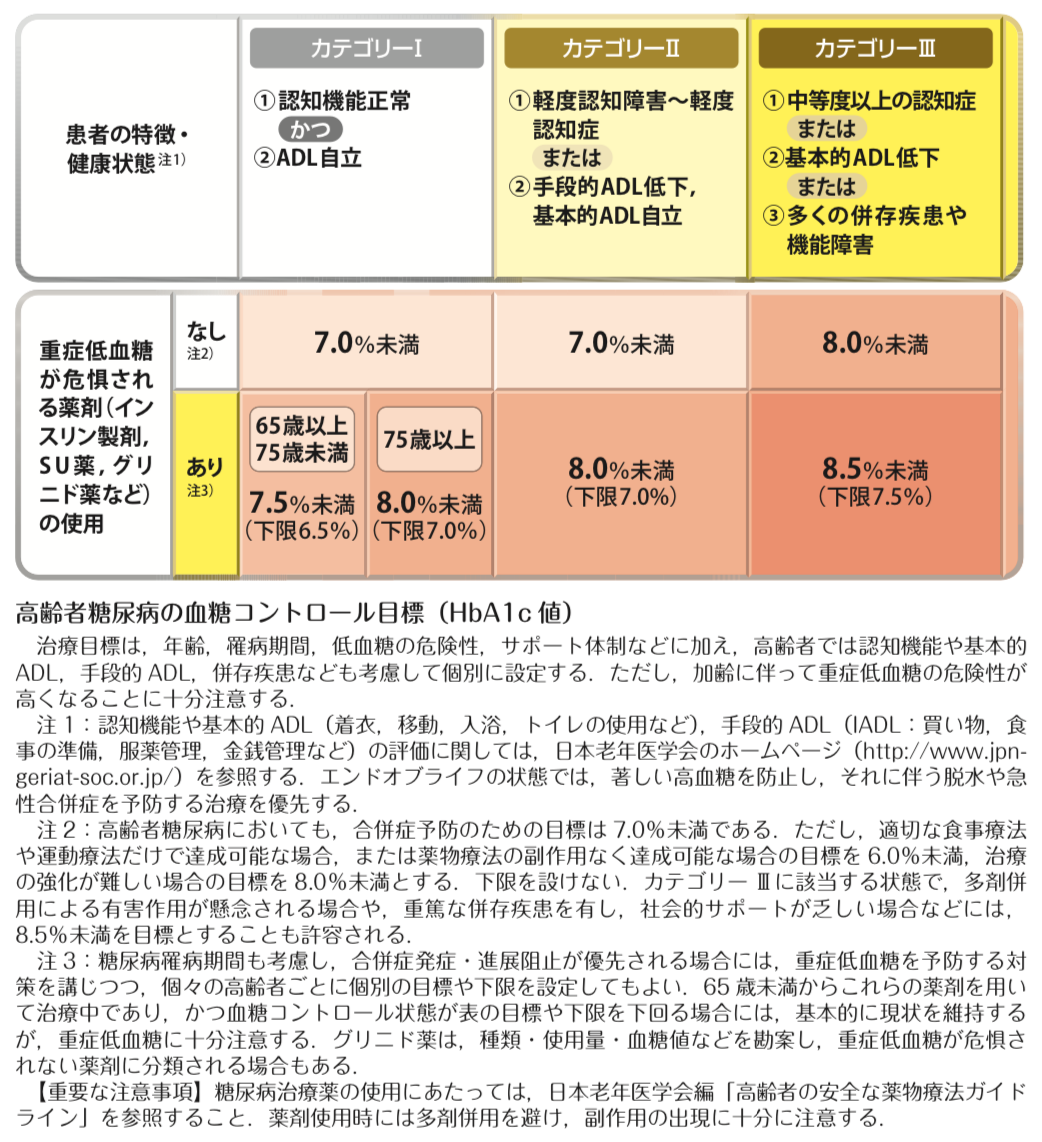

糖尿病

糖尿病とは、「インスリン」というホルモン不足や働きが悪くなり、血液中のブドウ糖(血糖)が多くなる状態が、長く続く病気です。「インスリン」は血管から細胞へ糖を運び血管の中の糖の値を下げます。しかし、「インスリン」が不足や働きの悪化で、血糖が正常に保てなくなり、長期間、高血糖状態が続くと、血管がもろくなり、さまざまな合併症が発症しやすくなります。 合併症は、脳梗塞、心筋梗塞、抹消動脈疾患、網膜症、腎症、神経障害などがあります。糖尿病は、合併症の発症や進行を遅らせることがとても大切です。

糖尿病の診断

- 血糖値

早朝空腹時血糖値:126mg/dL以上

随時血糖値:200mg/dL以上

75gOGTTの2時間値(糖の負荷試験):200mg/dL以上 - HbA1c:6.5%以上

血糖値とHbA1cがそれぞれ異常値を示す時、糖尿病と診断されます。

食事療法と運動療法

2型糖尿病は食生活の欧米化により内臓脂肪型肥満により糖尿病が増加しており、糖尿病予防には肥満の是正が重要で摂取カロリーの適正化による減量は糖尿病リスクを低減するとされています。食事のとり方によって食後の血糖値の上昇を抑制できることが注目されています。炭水化物の前に野菜やたんぱく質を摂取することで血糖上昇は抑えられます。 朝食を抜くことや遅い時間帯の夕食は、肥満や血糖値のコントロールに乱れを生じるため、3食を規則正しく摂取することが重要です。また、咀嚼と血糖上昇の関連も示唆され、よく噛んで摂取することが血糖のコントロールに有用であるとされています。 すなわち摂取カロリーの適正化、生活習慣の是正を図る事により体重減少し糖尿病リスクは改善されます。

2型糖尿病の患者さんに対する、有酸素運動や筋力トレーニングは、それぞれ血糖のコントロール、心血管疾患のリスクファクターを改善させ、これらの運動の併用はさらに効果が高まります。有酸素運動は中強度(ウオーキング、坂道や階段の昇降、軽めのジョギングなど)で週に150分以上、週に3回以上、運動しない日が2日以上続かないようにします。筋力トレーニング(上半身や下半身)は週2~3回行い、2日連続しないように行う事が勧められます。また、日常の座りっぱなしの時間は避け、合間に軽い運動を入れる。30分に1度は軽度の活動を入れるようにしましょう。体重の減少は、糖尿病のみならず、脂質、血圧の改善にもつながります。食療法のみでなく運動療法も併用した生活改善が望ましいとされています。

糖尿病の経口治療薬

| 治療薬 | 特徴 | 主な副作用 |

|---|---|---|

| ビグアナイド薬(メトグルコ) | 肝臓が糖を作るのを抑えます。 また、糖の吸収を抑制し、筋肉などでのインスリンの効きを改善する作用などがあります。 | 強い倦怠感、吐き気、下痢、筋肉痛など |

| チアゾリジン薬(アクトス) | 脂肪組織、筋肉、肝臓などに働きかけて、インスリンの体への効きを高めます(インスリン抵抗性の改善)。 | 水分の貯留や体重増加 |

| α-グルコシダーゼ阻害薬 (グルコバイ、セイブルなど) |

糖の吸収を遅らせることにより食後の高血糖を抑制します。 | 腹部膨満感、放屁、下痢など |

| SGLT2阻害薬(スーグラ、フォシーガ、デベルザ、ジャディアンスなど) | 尿糖の排泄を促進し血糖値を低下させます。 | 尿路感染症や性器感染症など |

| DPP-4阻害薬(ジャヌビア、エクア、ネシーナ、トラゼンタなど) | 活性型GLP-1と活性型GIPの血中濃度を高め、血糖依存性にインスリン分泌を促進します。 | 嘔気、嘔吐、腹部膨満感など |

| GLP-1受容体作動薬(リベルサス) | 血糖依存的にインスリン分泌を促進させます。 | 初期に下痢、便秘、嘔気など |

| スルホニル尿素(SU)薬(アマリール、グリミクロンなど) | インスリン分泌を促進します。 | 低血糖や体重増加など |

| 速効型インスリン分泌促進薬(スターシス、グルファストなど) | 速やかに短時間膵臓のインスリン分泌を促進します。食後高血糖を改善します。 | 低血糖など |

(糖尿病学会糖尿病治療ガイド2018-2019より抜粋)

脂質異常症

脂質異常症とは、LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪といった血液中の脂質の濃度が慢性的に高い状態にあるか、HDL(善玉)コレステロールが一定の基準より少ない場合を言います。

原因

原因としてはエネルギーの過剰摂取(過食やアルコール多飲など)や野菜や果物の摂取不足、運動不足などが考えられています。脂質異常症は動脈硬化を招き、血管が狭くなったり詰まったりすることで脳梗塞や心筋梗塞などの原因の一つと考えられています。

症状

脂質異常症は自覚症状なく進行し、血栓形成によって脳梗塞や心筋梗塞など深刻な合併症を起こすリスクを上昇させます。定期的な検査と状態に合わせた適切な治療を続け、こうした合併症を起こさないようにしましょう。

治療方法

脂質異常症と診断されたら治療を行うことになりますが、その目的は脂質異常症を是正し動脈硬化の進行を防ぐことにあります。

食事療法

カロリー制限は不可欠です。また、中性脂肪が高い場合は飲酒を控える必要があるなど、脂質異常のタイプによって制限をしっかり行っていくものが変わることがあります。

カロリー制限は不可欠です。また、中性脂肪が高い場合は飲酒を控える必要があるなど、脂質異常のタイプによって制限をしっかり行っていくものが変わることがあります。

運動療法

有酸素運動が効果的だとされているため、散歩やウォーキング、水泳などを日常的に続けるようにします。循環器などの状態や他の既往症などによって適切な運動量や内容が変わってきますので、医師に相談してから行うようにしてください。

薬物療法

生活習慣の改善での効果に不足がある場合には薬物療法を行います。善玉コレステロール、悪玉コレステロール、中性脂肪といったそれぞれの脂質数値、他の既往症、体質、ライフスタイルなどに合わせて処方を行っています。

高尿酸血症(痛風)

高尿酸血症とは、体内の血液中にある尿酸が過剰な状態を指します。水分に溶けにくい尿酸は血液中に尿酸塩として残り、それが増え過ぎると針のような結晶の形で関節付近に集まり、溜まっていきます。特に足の親指の付け根付近に集まってしまうと赤く腫れる炎症発作が起き、激しく痛みます。「風が吹いても痛い」というところから痛風と呼ばれます。そのまま放置し続けると、尿管結石などを合併する事があります。また痛風の人は、健康な人に比べると心筋梗塞や脳梗塞になりやすいことが知られています。 そうならないために、早期に治療を受けることが大切です。

原因

原因としては、尿酸の元となるプリン体を大量に摂取(レバー類、アルコール、魚卵など)していたり、先天性代謝異常症や造血器の病気などによって尿酸の産生が増加したりしている、遺伝的要因や腎臓機能の低下などで尿酸を排出しにくくなっているといったことが考えられます。

治療方法

痛風の症状に耐えられくなってはじめて病院へご相談される方も多くおられますが、血液検査で尿酸値を測定して診断すれば、痛みが出る前に治療を始めることが可能です。血清尿酸血の数値が7.0mg/dLを超えた状態になったら、尿酸値を下げる治療を検討します。

一般的な生活習慣改善に加え、アルコールやプリン体を多く含む食品を避ける、十分な水分を摂取するなども重要になってきます。脱水も尿酸値の上昇や尿路結石リスクを上げてしまうので、夏場は特に早めの水分補給を心がけてください。尿酸値や痛風発作経験の有無などによって薬物療法を行うこともあります。

食事療法

尿酸の排出を促すため、十分な水分を摂取するよう心がけて排尿量を増やします。カロリーの過剰摂取を避け、プリン体を多く含む飲食物をできるだけ控えます。プリン体は、レバー、あん肝、青魚、エビ、ウニなどに多く含まれています。またビールやそれ以外のアルコール飲料は尿酸値を上昇させる作用を持っているため、節酒や禁酒を心がけましょう。

運動療法

激しい運動は尿酸値を上昇させてしまう可能性があるため、軽い運動を習慣化しましょう。無理のない範囲で散歩やウォーキング、水泳などの有酸素運動を続けるようにしてください。

薬物療法

生活習慣を改善しても尿酸値が十分に下がらない場合や、痛風結節がある場合、そして痛風発作を起こしたことがある場合には薬物療法を行います。また、無症候性高尿酸血症、他の生活習慣病や尿路疾患がある場合にも薬物療法を検討します。尿酸生成抑制薬、尿酸排泄促進薬などによって尿酸値6.0mg/dl以下のコントロールを目指しますが、急激に尿酸値を下げると痛風発作を起こすリスクがあるため投薬開始直後は特に慎重な処方が重要です。

痛風発作が起きた時の治療

痛風発作は足の親指に起こることが多いのですが、他の場所で起こることもあります。風が当たっても激しく痛む状態になり、数日から1~2週間痛みが続きます。発作が起こった場合は、鎮痛薬などによる治療を行って症状を解消させていきます。未治療の場合、発作中に尿酸降下の治療を行うと症状悪化を招くため、症状が治まってから尿酸降下の治療をスタートさせます